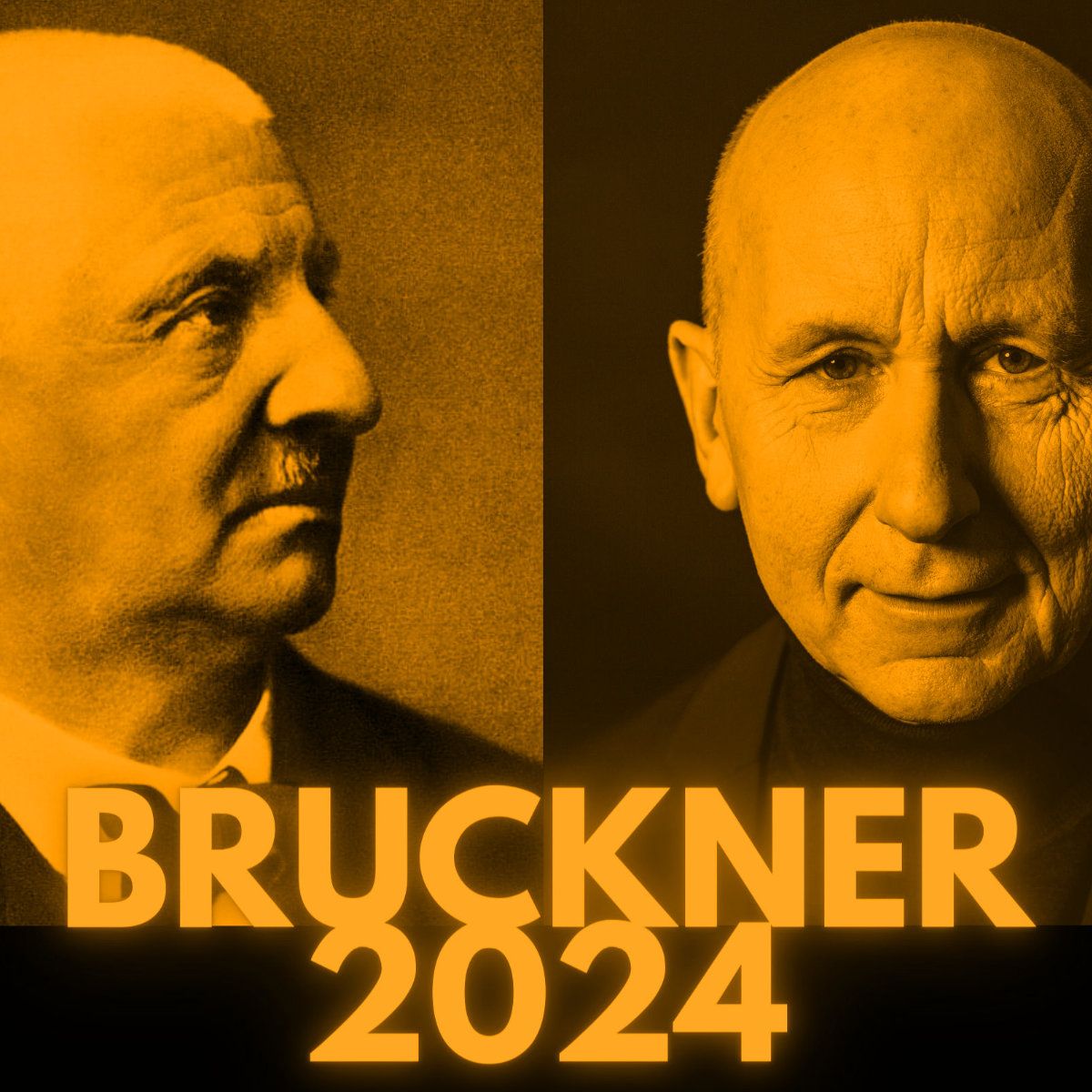

Gerd Schaller über Bruckners Finale zu dessen 9. Symphonie

Im Rahmen der Klassik-Konzerte des Ebracher Musiksommers fand die Aufführung der 9. Symphonie von Anton Bruckner statt. Die Fernsehausstrahlung dieses Konzert ist für Gerd Schaller Anlass, das Finale von Bruckners Neunter zu reflektieren:

Kühne Entwürfe

Anton Bruckner hat seine letzte Symphonie bekanntlich unvollendet hinterlassen. Er verstarb während der Arbeit am letzten Satz am 11. Oktober 1896. Die Skizzen und fertigen Partiturseiten sind allerdings musikalisch derart kühn, dass die Zeitgenossen damit nichts anfangen konnten. Bruckners Entwürfe wurden sogar teilweise als das nicht vollziehbare Werk eines greisen Komponisten abgetan. So entstand der Mythos oder besser: die Mär, dass Bruckners 9. Symphonie mit den drei ersten Sätzen eigentlich fertig sei und Bruckner damit alles Wesentliche gesagt hätte. Diese Mär wurde seit Bruckners Tod verbreitet und hält sich hartnäckig bis heute. Dass die Zeitgenossen mit den musikalisch revolutionären Skizzen Bruckners nichts anfangen konnten, verwundert nicht, da diese Entwürfe aufgrund ihrer harmonischen Gewagtheit die musikalische Avantgarde des 20. Jahrhunderts vorwegnehmen. Der musikliebende und avantgardeerprobte Mensch des 21. Jahrhunderts sollte jedoch damit eigentlich kein Problem mehr haben.

Kernaussage im Finale

Die zahlreichen Materialien zum Finalsatz zeigen aber auch, dass Bruckner unbedingt ein Finale seiner letzten Symphonie haben wollte und dass für ihn mit dem verklärten Schluss des langsamen Satzes noch lange nicht alles gesagt worden war. Ganz im Gegenteil: Im Finale dringt Bruckner zum eigentlichen Kern vor. Er selbst bezeichnete das getragene Thema im langsamen Satz, das die Wagnertuben feierlich vortragen, als den Abschied vom Leben. Der verklärte E-Dur-Schluss dieses Satzes ist jedoch nicht das Ende, denn nun beginnt das Eigentliche und Wesentliche im Finalsatz: der Kampf zwischen Gut und Böse, der zum Sieg des Lichts über die Finsternis führt.

Bruckners Lobpreis

Es bedarf keiner großen Spekulationen über den musikalischen Inhalt des Finalsatzes, da dieser so eindeutig ist, dass er jedem aufmerksamen Zuhörer unwillkürlich ins Ohr springt. Das Hauptthema stürzt mächtig nach unten, das zweite Thema, die sogenannte Gesangsperiode, besteht im Wesentlichen aus demselben Material. Das dritte Thema klingt wie ein mächtiger Choral, der bei seinem zweiten Auftreten in der Reprise von einem Motiv aus Bruckners Te Deum umspielt wird, das zugleich ein musikalisches Symbol für Gott ist. Voller Hoffnung und Vertrauen mündet der Satz in eine Apotheose: Nach Bruckners eigener Aussage sollte die Neunte „mit einem Lobpreis auf den lieben Gott“ enden.

Offene Botschaft

Natürlich kann man das Ganze rein kompositionstechnisch sehen und vielleicht sollte man sich auch mit Spekulationen zurückhalten. Damit würde man allerdings den wesentlichen Teil der Neunten und überhaupt der Symphonien von Anton Bruckner ignorieren, denn Bruckner hat seine Werke nicht abstrakt und zum Selbstzweck geschrieben, sondern vielmehr beinhalten diese eine höhere Botschaft, die sich unwillkürlich jedem mitteilt, der mit offenem Ohr und offenem Herzen seine Musik anhört. Für Bruckner gibt es eben immer eine Hoffnung, was auch wunderbar im Finale seiner letzten Symphonie zum Ausdruck kommt.

Kraftvolles Finale

Das Finale der Neunten ist nicht das abgeklärte Werk eines greisen Komponisten, sondern es zeichnet durch eine kraftvolle, jugendlich frische und zugleich kühne Tonsprache aus, die an Beethoven erinnert. Erst mit diesem Finalsatz macht die Symphonie Sinn, denn im Grunde zeigt Bruckner erst in der kompletten Symphonie die gesamte Spannweite des menschlichen Lebens von der Geburt über den Kampf bis hin zu Tod und verheißungsvoller Hoffnung auf.

Fast 90 Prozent von Bruckner

Meiner Meinung nach ist es unverständlich, dass man sich nicht öfters traut, Bruckners Neunte mit Finale aufzuführen. Die Skizzen und fertigen Partiturseiten sind so umfangreich und so stark in ihrer musikalischen Aussage, dass es gelingt, mit diesem rein von Bruckner stammenden kompositorischen Material fast 90 Prozent des Finalsatzes zu erstellen. Eine Vervollständigung des Finalsatzes drängt sich also geradezu auf. Führt man nur die drei ersten Sätze auf, geht man natürlich auf Nummer sicher und ist nicht angreifbar. Man versagt sich und den Zuhörerinnen und Zuhörern aber auch Bruckners herrliche Musik und verkennt damit auch den eigentlich Sinn dieses monumentalen Werkes, denn Bruckner wollte seine Neunte mit vier Sätzen.